第6回 犬も歩けば、カシノに当たる~これでも、カンエイ。~

<『ホランドカシノ』の広報を担当して4年に

なる、イギリス人のアビゲール・ホールさん>

責任ある賭博を重視する『ホランドカシノ』の経営方針と、その潔いまでの徹底した取り組み。ギャンブル中毒の防止にかなりの成果を上げて、業界でも高く評価されていることは、前回ご紹介したとおりだが、ひとつだけ、素朴な疑問が残る。

「それで、ビジネスは成立するのだろうか?」

TVコマーシャルなどのPR効果もあり、『ホランドカシノ』へ足を運ぶ人は毎年増えている。昨年は、利用客の出費控えで業績が振るわなかったが、2000~2003年の収益がコンスタントに伸びてきたことを考えると、10年来のギャンブル中毒対策が、カシノビジネスに「本末転倒」な結果をもたらしているわけではなさそうだ。

「収益を上げることはもちろん大事。でも、それがすべてに優先されることはありません。私たちは、責任ある賭博と同様に、サービスの向上にも力を入れています。昨年は収益が落ち込みましたが、新しいスロットマシーンやマルチルーレットを導入して、お客さまの満足度を高めることができました」

そう語るのは、『ホランドカシノ』広報担当のアビゲール・ホールさん。収益が減っても、設備投資をやめないどころか、スタッフへの投資にも積極的だ。

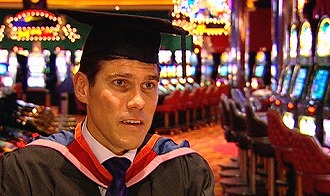

<フロアマネージャーのジェリー・ワルマーダム氏もHCBSで3年学び、商業経済学を修めた一人>

<もちろん、これは仕事着ではない(笑)>

「私たちが誇りにしているのは、スタッフの教育プログラムです。業務内容に直接関係する研修や、自己啓発のコースを提供するほか、2000年にはホランドカシノ・ビジネススクール(HCBS)を開設しました。これまでに、商業経済学の学士21名と修士13名を輩出しています」

勤務時間が不規則なため、カシノで働いていると一般の学校へ通うことはむずかしい。そこで、向上心のあるスタッフをサポートするために、これらの教育プログラムが誕生したそうだ。

民営化が進む、近年の欧州カシノ業界。今の保守的なオランダ政権の下で、『ホランドカシノ』の民営化はまず考えられないため、その将来を悲観する声もある。しかし、ギャンブル中毒対策の例ひとつとっても、100%営利に走らずにすむ官営企業には、むしろプラスの面もあるはずだ。また、従来のカシノの枠組みにとらわれず、新しいことにチャレンジし続ける彼らのこと。いわゆるお役所体質から脱却し、スタッフの権限や能力アップを重視する、リベラルな組織へと変貌を遂げる日は近い。

<2000年に誕生したユトレヒト店>

<エンシュカデー店は2002年にオープン>

「今後も、他国でのカシノのセットアップをサポートしたり、欧州最大規模のブレダ店で提供しているような、トータルエクスペリエンスプログラムを、全国レベルで展開していきたいと考えています。さらに2店舗増やす計画もありますから、『ホランドカシノ』がますます身近になりますよ」

最後に、このコラムを読んで下さっている皆さんへも一言。

「カシノは、エキサイティングで楽しいゲームを提供する一方で、きちんと社会的責任を果たすことができるものです。そのことを、日本のみなさんにも知っていただけたらと思います」

6回にわたってお届けしたオランダ・カシノ話は、これにておしまい。

最後までありがとうございました。

<2003年に市の中心へと移転、規模も一気に拡大したブレダ店>